Auf einen Blick

- 7,2 Millionen Hennen legen in Österreich jährlich rund 2,3 Milliarden Eier.

- Österreich importiert täglich 1,5 Millionen Eier oder Eiprodukte – teils aus Käfighaltung.

- Nur streng kontrollierte Bio-Siegel mit hohen Tierwohlstandards bieten mehr Schutz.

- Jede Reduktion des Eikonsums bedeutet gelebten Tierschutz.

Die unsichtbare Realität hinter dem Ei

Eier gehören für viele Menschen ganz selbstverständlich zum Alltag – sei es als Frühstücksei, im Kuchen oder unsichtbar in Fertigprodukten. Doch hinter jedem Ei steht das Schicksal eines Huhns. Millionen Tiere in Österreich und weltweit leiden unter schlechten Haltungsbedingungen, gesundheitlichen Problemen und einer stark verkürzten Lebenszeit.

Obwohl es einen Trend in Richtung einer pflanzlichen und flexitarischen Ernährung gibt, ist der Eierkonsum im letzten Jahr um 7,4 Prozent gestiegen. Im Schnitt konsumiert ein:e Österreicher:in 250 Eier pro Jahr, inklusive Eiern in verarbeiteten Lebensmitteln.

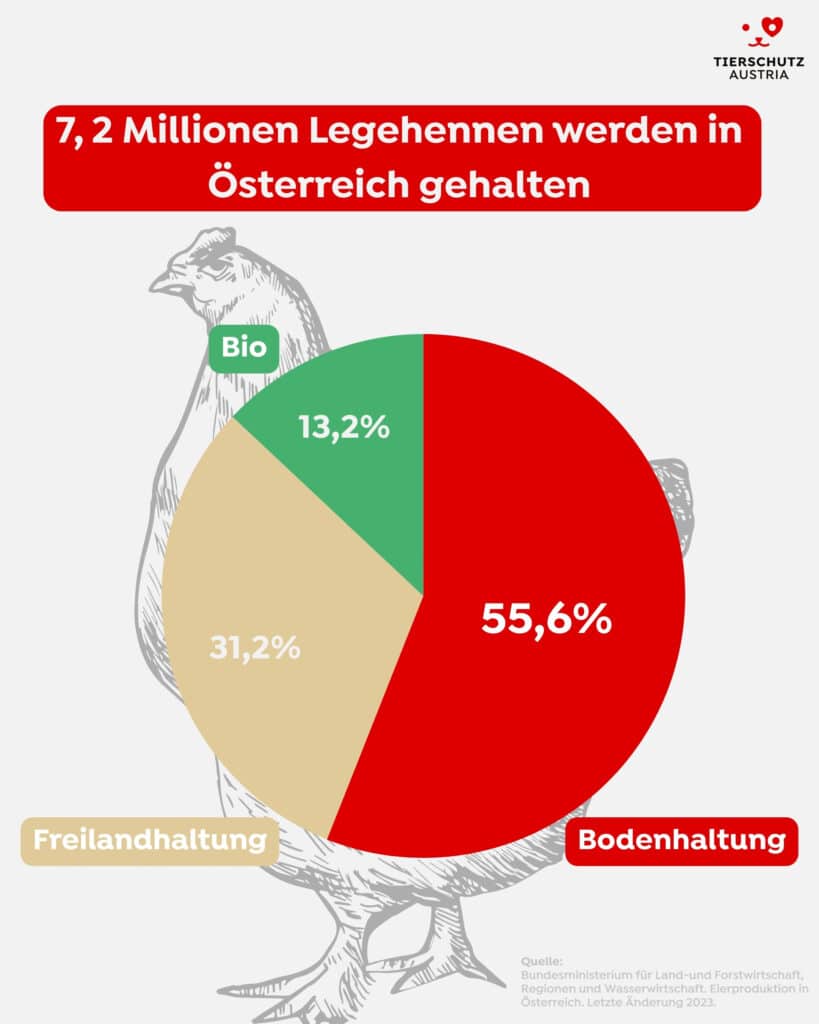

In Österreich legen 7,2 Millionen Legehennen jährlich circa 2,3 Milliarden Eier. Mehr als die Hälfte dieser Legehennen lebt in Bodenhaltung – der schlechtesten Haltungsform in Österreich.

Darüber hinaus importiert Österreich pro Tag ca. 1,5 Millionen Eier oder Eiprodukte. Obwohl Österreich die (ausgestaltete) Käfighaltung bereits verboten hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass importierte Eier aus einer Käfighaltung stammen. Ein Teil dieser Eiprodukte landet in der Gastronomie, in Fertiggerichten und Backwaren, wo nicht gekennzeichnet werden muss, wie die Tiere gehalten wurden.

10 unerlässliche Kriterien für Tierwohl

Im Supermarkt versprechen viele Siegel glückliche Hühner. Doch nur dort, wo klare Tierwohlkriterien und regelmäßige Kontrollen gelten, können Hennen wirklich besser leben. Tierschutz Austria hat dafür 10 zentrale Kriterien definiert – von mehr Platz und kleineren Herden über strukturierte Ausläufe bis hin zu strengeren Transportregelungen.

In der reinen Stallhaltung (Bodenhaltung) können Legehennen ihre natürlichen Bedürfnisse wie Futtersuche, Scharren und Picken nur bedingt ausleben. Außerdem können sich die Tiere gegenseitig nicht ausweichen. Gepaart mit einer enormen Langweile kommt es zu konstantem Stress und Federpicken.

Zwar gibt es eine gesetzlich verpflichtende Einstreu zum Ausleben dieser Bedürfnisse, jedoch muss diese gesetzlich nicht nachgestreut werden und wird dadurch über die Zeit von den Hennen nicht mehr benutzt, da sie verkrustet, feucht und voller Kot ist. Aufgrund dessen können die eigentlich sehr sauberen Tiere ihr Gefieder über die Zeit nicht mehr putzen und müssen einen Großteil ihres kurzen Lebens in ihren eigenen Ausscheidungen verbringen und leiden immens unter der mangelnden Hygiene.

Das ursprüngliche Huhn, das Bankiva-Huhn, lebt in Gruppen von 5 bis 20 Hennen mit jeweils einem Hahn zusammen. Innerhalb dieser Kleingruppen ist es für Hühner möglich, soziale Rangordnungen auszubilden. Bei Gruppengrößen von mehreren tausend Tieren, ist es unmöglich, dass sich die Hennen individuell erkennen können und eine stabile Sozialstruktur ausbilden können. Dies führt zu konstantem Stress und einer dauerhaften Belastung.

Ein Außenscharrraum – auch „Wintergarten“ genannt – ist ein überdachter, eingestreuter Bereich am Stall, der an einer Seite durch Gitter oder Windnetze offen ist. Die Tiere können ihn jederzeit betreten und dort frische Luft, natürliches Licht und Witterungseinflüsse wie Sonne oder Wind erleben.

Dieser Bereich fördert natürliches Verhalten wie Scharren und Picken und trägt so zu einer tierwohlverbesserten Tierhaltung bei.

Das Bankiva-Huhn, von dem unsere Haushühner abstammen, meidet offene, ungeschützte Flächen vor allem aus Angst vor Beutegreifern aus der Luft. Dieses natürliche Verhalten ist auch bei heutigen Legehennen noch voll erhalten. Deshalb brauchen Hühner strukturierte Ausläufe mit viel Vegetation, Versteckmöglichkeiten und abwechslungsreichen Bodenzonen. Nur so können sie ihrem natürlichen Bedürfnis nach Schutz, Futtersuche und Rückzug nachkommen. Ausläufe ohne Bepflanzung werden meist von den Legehennen nicht genutzt.

Besonders tierwohlverbessert sind essbare Pflanzen, wie zum Beispiel Oregano, Salbei und Thymian, die den Hennen wichtige Nährstoffe liefern.

In der modernen Eierproduktion, sowohl in der konventionellen als auch in der Biohaltung, werden sogenannte Hybrid-Legehennen eingesetzt. Diese Tiere sind speziell darauf gezüchtet, besonders viele Eier zu legen – bis zu 320 Eier pro Jahr. Das “Urhuhn” legte maximal 30 Eier pro Jahr. Damit solche Hochleistungstiere entstehen, braucht es jedoch mehrere Zuchtstufen: Die Großelterntiere, welche über mehrere Generationen schließlich die Legehennenhybriden produzieren, werden von wenigen großen Konzernen gehalten.

Die Haltung der Großelterntiere findet im Dunkeln in großen Hallen der Konzerne statt. Auch die Legehennen in der Tierindustrie selbst haben durch die hochgezüchtete Legeleistung oft gesundheitliche Probleme – zum Beispiel Knochenbrüche, Eileiterentzündungen und eine stark verkürzte Lebenserwartung. Da sich Hybridtiere nicht gut weiterzüchten lassen, müssen Betriebe regelmäßig neue Tiere kaufen, was die Abhängigkeit von den Zuchtkonzernen verstärkt.

Hühner können ein anderes Farbspektrum als Menschen wahrnehmen. Neben der Fähigkeit UV-Licht zu sehen, brauchen Hühner hochfrequentes Licht, damit es flackerfrei wahrgenommen wird. Dies verhindert Stress, der durch flackerndes Licht entstehen würde.

Beschäftigungsmaterialien spielen eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden von Legehennen. Eine trockene Einstreu ist von besonderer Bedeutung, da sie den natürlichen Verhaltensweisen wie Scharren und Picken dient. Wird die Einstreu nicht regelmäßig nachgestreut, verkrustet sie mit der Zeit und wird weniger von den Legehennen genutzt. Auch Staubbäder bieten den Hennen eine tierwohlverbesserte Beschäftigungsmöglichkeit und dienen der Gefiederpflege.

Da die Legehennen durch die Intensivierung der Landwirtschaft zur Legehochleistung gezüchtet wurden, setzen sie wenig Fleisch an und sind für die Mast nicht rentabel. Daher werden die männlichen Küken in der konventionellen Landwirtschaft nach dem Schlupf aussortiert und in CO₂-Kammern erstickt und zur Futtermittelverwertung eingesetzt. Damit wurde das Problem der “Eintags”-Küken verschoben, aber nicht gelöst.

In der Biobranche gibt es deshalb seit 2016 eine Branchenlösung zur Aufzucht der Bruderhähne für einige Wochen. Die Aufzucht ist ein Verlustgeschäft, da die Hähne wenig Fleisch ansetzen. Außerdem entspricht eine Haltung tausender Hähne ohne Hennen nicht dem natürlichen Sozialgefüge der Hennen. Eine Lösung wäre hier die Rückkehr zu Zweinutzungsrassen, welche weniger Eier legen und etwas mehr Fleisch ansetzen. Dies wäre auch sehr wichtig für die Gesundheit und Lebensqualität der Hühner. Eine andere Möglichkeit wäre die In-Ovo-Geschlechtsbestimmung.

Tiertransporte sind für Legehennen oft mit enormen Leid verbunden. Die Tiere werden in enge Kisten gepfercht, dicht an dicht gestapelt und meist bei Nacht unter hohem Zeitdruck verladen. Viele zeigen dabei Stresssymptome wie Panik, Atemnot oder Verletzungen durch groben Umgang. Problematisch ist, dass das Verladepersonal oft nach Stückzahl bezahlt wird. Es folgt eine stundenlange Fahrt – häufig ohne Futter, Wasser oder Ruhe, bei Hitze oder Kälte. Eine stark verkürzte Transportzeit kann das Leiden der Tiere zumindest reduzieren.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine “Ab-Hof”- Schlachtung mit mobilen Schlachtfahrzeugen, bei der die Transportzeiten wegfallen und dadurch Tierleid vermindert wird.

Die besten Standards sind wertlos ohne regelmäßíg durchgeführte Kontrolle von unabhängigen Kontrollorganen. Skandale in der Legehennenhaltung zeigen, dass tierschutzwidrige Zustände keine Einzelfälle sind. Unabhängige und unangekündigte Kontrollen sind daher unerlässlich. In Österreich ist eine zweiprozentige Kontrollquote landwirtschaftlicher Betriebe mit Tierhaltung vorgeschrieben.

Der Rechnungshof kritisierte 2024 jedoch, dass die vorgeschriebene zweiprozentige Kontrollquote nicht eingehalten wurde. Damit wird effektiver Tierschutz unterlaufen. Kontrollen müssen konsequent, häufiger und frei von Befangenheit durchgeführt werden – zum Schutz der Tiere und für das Vertrauen der Konsument:innen.

Das vollständige Hintergrundpapier mit Details zu allen Kriterien finden Sie hier:

Legeleistung macht Hennen krank

Unabhängig von der Haltungsform, werden in der industriellen Legehennenhaltung fast ausschließlich sogenannte Hybridrassen verwendet, die auf eine unnatürlich hohe Legeleistung gezüchtet wurden – mit verheerenden Folgen für die Hühner:

Zahlreiche Legehennen leiden an Knochenbrüchen, da sie aufgrund der hohen Legeleistung einen Kalziummangel haben und oft ihr Leben lang kaum natürliches Licht sehen, wodurch die Vitamin D Bildung stark eingeschränkt wird. Sogar in der Biohaltung leiden im Durchschnitt 40 % der Hennen an Knochenbrüchen, die ihre Lebensqualität stark beeinträchtigen.

In der Eierindustrie wird ein Huhn jedoch meist nach nur 12–14 Monaten geschlachtet, sobald die Legeleistung nachlässt und somit die Profitabilität sinkt. Ihr Fleisch landet dann als „Suppenhuhn“ im Handel.

Erfreulicherweise gibt es sowohl im konventionellen als auch im biologischen Bereich Tierwohlprogramme, welche über die Mindeststandards hinausgehen.

Was Sie tun können

- Transparenz: Fordern Sie mit uns eine einheitliche Haltungskennzeichnung!

- Reduzieren Sie Ihren Eierkonsum. Besonders beim Backen lassen sich Eier leicht ersetzen.

- Greifen Sie zu Bio-Eiern mit strengen Siegeln, wenn Sie nicht verzichten möchten.

Lösung: Eine einheitliche Haltungskennzeichnung

Die Lösung für tierquälerische Haltungsformen, die für Konsumentinnen und Konsumenten unsichtbar bleiben, ist eine transparente und verpflichtende Haltungskennzeichnung für alle tierischen Produkte. Bitte unterstützen Sie unser Anliegen mit Ihrer Stimme!

Unterstützen Sie unsere Pfoten-Politik

Damit wir weiterhin Missstände aufdecken, Tierwohlstandards einfordern und politischen Druck machen können, brauchen wir Ihre Hilfe.

Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft. Eierproduktion in Österreich. Letzte Änderung 2023. URL: https://www.bmluk.gv.at/themen/landwirtschaft/landwirtschaft-in-oesterreich/tierische-produktion/gefluegel-eier/Ei-Artikel.htm

Statistik Austria. Versorgungsbilanzen für tierische Produkte 2024. Wien: Statistik Austria, 2025. URL: https://www.statistik.at/fileadmin/publications/SB_1-27_Versorgungsbilanzen-tierische-Produkte-2024.pdf

Tierhaltungsverordnung: Bundesgesetz über die Förderung der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung (Nutztierhaltungsförderungsgesetz – NutztFöG), BGBl. I Nr. 82/2003, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023.

Rechnungshof Österreich (2024). Landwirtschaftliche Nutztierhaltung – Förderungen und Tierschutzkontrollen. Herausgegeben: August 2024. URL: https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home/2024_24Nutztierhaltung.pdf