Auf einen Blick

- Lebendtiertransporte über den Seeweg sind wissenschaftlich als besonders tierschutzrelevant eingestuft.

- Extreme Temperaturen, Seegang, mangelnde Versorgung und fehlende Kontrolle gehören zum Alltag auf Tiertransportschiffen.

- Kühltransporte von tierischen Produkten ermöglichen voll kontrollierbare Lieferketten ohne Tierleid.

- Viele vermeintliche „Zuchttierexporte“ entpuppen sich als Schlachttiertransporte.

- Die EU überarbeitet derzeit die Tiertransportstandards – ein historisches Zeitfenster für echte Verbesserungen.

Unzählige „Einzelfälle“ – Tiertransporte auf See

Die Tragödie rund um das Tiertransportschiff Spiridon II, auf dem knapp 3.000 Rinder (viele davon trächtig) wochenlang unter extremen Bedingungen festsaßen, erschüttert ganz Europa. Doch leider ist diese Katastrophe kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines Systems, das Lebewesen zwischen Kontinente verschifft, ohne dass ihr Schutz gewährleistet wird.

NGOs dokumentieren seit Jahren immer wieder Schiffe, auf denen Hunderte oder Tausende Tiere hilflos ausharren müssen, unter Qualen verenden und dann illegal über Bord entsorgt werden.

Deshalb haben wir uns in einem Offenen Brief unter anderem an den derzeitigen EU-Tierschutzkommissar der EU-Kommission, Olivér Várhelyi, gewandt und unsere schon lange geforderte Lösung untermauert: den vollständigen Umstieg von Lebendtiertransporten auf Kühltransporte.

Warum Lebendtiertransporte auf See immer Tierleid verursachen

Lebende Tiere über den Ozean zu transportieren, bedeutet tagelange, oft sogar wochenlange Belastungen, deren Risiken nicht beherrschbar sind. Wissenschaftliche Analysen und NGO-Berichte dokumentieren eine Vielzahl an Missständen:

- Hitze- und Kältestress, oft über viele Tage

- Bewegungsstress durch Seegang und Enge.

- erhöhte Schadgaskonzentrationen in geschlossenen Decks

- unzureichende Versorgung mit Wasser, Futter und veterinärmedizinische Betreuung.

Tiertransportschiffe zählen seit Jahren zu den größten Schwachstellen im globalen Tierhandel. Ein Großteil dieser Schiffe ist über 40 Jahre alt, wurde ursprünglich als Fracht- oder Autotransporter gebaut und erst später zu sogenannten „Livestock Carriern“ umfunktioniert. Das führt zu massiven Sicherheitsrisiken: Von 64 für die EU zugelassenen Tiertransportschiffen erfüllten laut Analysen von NGOs wie Eurogroup for Animals und Animal Welfare Foundation gerade einmal sechs die internationalen Sicherheitsstandards.

Fachorganisationen kritisieren seit Jahren, dass die EU-Transportverordnung für Seewege veraltet ist und die technischen Anforderungen an diese Schiffe nicht dem realen Risiko entsprechen. Die Folgen sind fatal: Motorpannen, Brände, mangelhafte Belüftungssysteme, überhöhte Ammoniakwerte, Ausfälle der Wasserversorgung sowie Flaggen mit hohem Risikorating. Diese Mängel gefährden nicht nur die Tiere an Bord, sondern auch die Besatzung, die unter schlechtesten Arbeitsbedingungen und ohne adäquate Ausbildung für das Wohl tausender Tiere zuständig ist.

Das Kontrollproblem: Europa stiehlt sich aus Verantwortung

In dem Moment, in dem ein Lebendtiertransport einen EU-Hafen verlässt, bricht die europäische Kontrolle über Tierwohl und Schlachtbedingungen praktisch ab. Zwar gilt die EU-Tiertransportverordnung rechtlich für die gesamte Route – auch außerhalb der EU –, doch in der Realität existieren weder wirksame Überwachungsmechanismen noch Sanktionsmöglichkeiten in Drittstaaten.

Viele Bestimmungsländer verfügen über keine mit der EU vergleichbaren Standards bei Transport, Umgang oder Schlachtung von Tieren. Ankunftskontrollen sind selten, Dokumentationspflichten lückenhaft, und ein funktionierendes Rückverfolgbarkeitssystem fehlt oft vollständig.

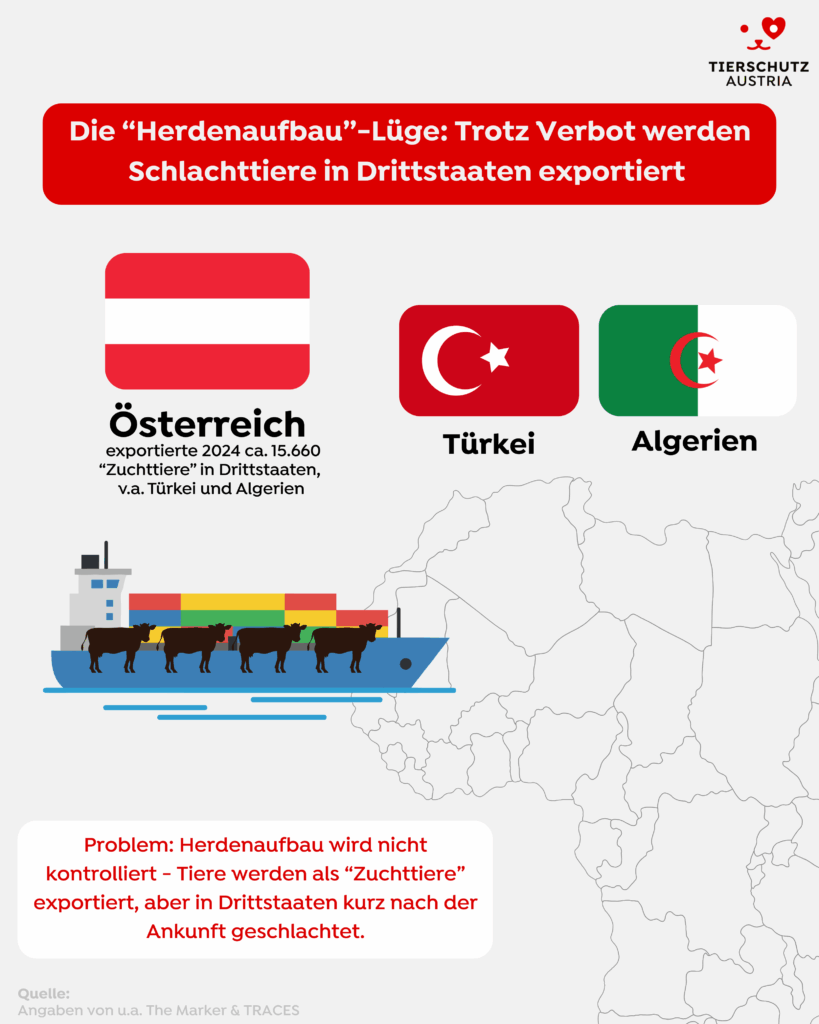

Österreich hat sich selbst zum Vorreiter erklärt, als es den Export von Schlachttieren in Drittstaaten verboten hat. Doch leider blieb ein Schlupfloch: Der Export für den sogenannten Herdenaufbau. 2024 hat Österreich 15.660 „Zuchttiere“ exportiert – die meisten davon in die Türkei und nach Algerien, wo keine vergleichbaren Tierwohlstandards gelten.

Investigativrecherchen, z.B. von The Marker, zeigen, dass Tiere, die in Österreich offiziell als „Zuchtvieh“ deklariert und exportiert werden, schon kurz nach ihrer Ankunft unter Bedingungen grausam geschlachtet werden, die selbst europäischen Mindeststandards nicht entsprechen. Die fehlende Transparenz darüber, was nach der Ankunft tatsächlich mit diesen Tieren geschieht, bedeutet: Die EU kann im Exportfall nicht garantieren, dass ihre Tiere außerhalb Europas geschützt sind, obwohl sie dazu verpflichtet ist.

Lösung: Kühltransporte statt Lebendexporte

Ein Umstieg auf Kühltransporte, also dass Fleisch, Sperma oder Embryonen statt lebenden Tieren transportiert werden, würde Tierleid beim Transport komplett verhindern. Blockadesituationen wie auf der Spiridon II, bei denen Tiere wochenlang auf See festsitzen, wären damit ausgeschlossen.

Bis zu einem endgültigen Umstieg auf Kühltransporte braucht es Zwischenschritte, um Tiertransporte sicherer zu machen:

- WOAH-Standards als Voraussetzung für bilaterale Abkommen

Die Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) legt internationale Tierwohlstandards fest, etwa zu Transport und Schlachtung. Werden diese Standards verpflichtend in bilaterale Abkommen zwischen der EU und anderen Staaten aufgenommen, ist zumindest ein Mindestmaß an Schutz für Tiere außerhalb der EU gewährleistet. - Nachweisbarer Herdenaufbau bei Zuchtrinderexporten

Investigativrecherchen zeigen, dass viele „Zuchttiere“ kurz nach Ankunft in Drittstaaten geschlachtet werden. Daher braucht es verpflichtende Protokolle des Herdenaufbaus: Innerhalb von zwei Jahren muss belegt sein, dass Tiere tatsächlich in Zucht- oder Milchprogramme integriert wurden. Ohne diesen Nachweis müssen Exporte in das entsprechende Land ausgesetzt werden. - Maximal zwei Stunden Abfertigung an EU-Außengrenzen

Tierwohl leidet massiv unter Verzögerungen. Eine klare Obergrenze von zwei Stunden für veterinär- und zollrechtliche Abfertigungen verhindert unnötige Wartezeiten und reduziert Stress, Verletzungen und Erschöpfung. - Verbindliche Notfallpläne für Wartezeiten

Bei unvermeidlichen Verzögerungen – etwa durch Wetter, technische Probleme oder Hafenblockaden – müssen Unterbringungen, Wasser, Futter und tierärztliche Betreuung garantiert sein. Solche Notfallpläne müssen ebenfalls verpflichtender Bestandteil bilateraler Abkommen sein. - Durchsetzung der EU-Rechtslage auch in Drittstaaten

Laut EuGH gilt die EU-Tiertransportverordnung für die gesamte Transportstrecke, auch außerhalb der EU. Dennoch wird sie häufig nicht eingehalten. Daher braucht es systematische Nachweise für die Einhaltung der Transportstandards entlang der gesamten Route, etwa durch Auswertungen von Kontroll- und TRACES-Daten sowie Sanktionen und Routen- oder Hafensperren bei Missachtungen, besonders für Wiederholungstäter.

Jetzt ist der Moment für echte Veränderungen

Europa steht an einem Wendepunkt: Die EU überarbeitet derzeit die Tiertransportverordnung, und parallel läuft eine öffentliche EU-Konsultation zu neuen Tierwohlstandards für Nutztiere. Beide Prozesse werden bestimmen, wie Europa in Zukunft mit Tieren umgeht.

Diese Entscheidungen fallen jetzt.

Wir setzen uns dafür ein, dass die EU dieses historische Zeitfenster nutzt und den Schutz der Tiere endlich ernsthaft stärkt. Jede Teilnahme und jede Rückmeldung erhöhen den politischen Druck für dringend notwendige Reformen.

Aber auch die EU-Bürger:innen sind eingeladen: Hier können Sie an einer nur noch bis zum 12.12. laufenden EU-Konsultation teilnehmen und in nur 15 Minuten Ihre Stimme für mehr Tierwohl einbringen:

An EU-Umfrage zu Tierwohl teilnehmen!

Fazit: Europa muss jetzt Verantwortung übernehmen

Solange die EU nicht garantieren kann, dass Tiere auch außerhalb ihrer Grenzen geschützt werden, dürfen Lebendexporte in Drittstaaten, besonders auf dem Seeweg, nicht stattfinden. Die Spiridon-II-Katastrophe macht schmerzhaft sichtbar, wie schnell Tiere in bürokratischen Sackgassen verschwinden und wie dringend strukturelle Veränderungen notwendig sind. Ein Umstieg auf Kühltransporte ist die tierfreundlichste, praktikabelste und wissenschaftlich empfohlene Lösung.

Die laufende Überarbeitung der EU-Tiertransportverordnung sowie die noch bis 12. Dezember laufende EU-Konsultation zur Überarbeitung der Gesetzgebung zum Wohl unserer „Nutztiere“ markieren den idealen Zeitpunkt für diese zukunftsorientierten Veränderungen.

Unseren Offenen Brief an den EU-Tierschutzkommissar finden Sie hier:

Unsere Pfoten-Politik braucht Hilfe

Damit wir Tierleid aufdecken, politische Missstände ansprechen und Reformen wie die Überarbeitung der Tiertransportverordnung aktiv begleiten können, brauchen wir Unterstützung.

Mit einer Spende für Pfoten-Politik unterstützen Sie genau diese Arbeit. Bitte spenden Sie!

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW). Welfare of cattle during transport. EFSA Journal 2022;20(9):7442. DOI: 10.2903/j.efsa.2022.7442. Volltext: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7442

EFSA. More space, lower temperatures, shorter journeys: EFSA recommendations to improve animal welfare during transport. 2022. https://www.efsa.europa.eu/en/news/more-space-lower-temperatures-shorter-journeys-efsa-recommendations-improve-animal-welfare

Eurogroup for Animals & CIWF u.a. True horror of EU live animal transport exposed. 28.11.2023. https://www.eurogroupforanimals.org/news/true-horror-eu-live-animal-transport-masked-official-records

Animal Welfare Foundation, Eurogroup for Animals u.a. 8,000 animals stranded at sea: our latest investigation. 17.03.2022. https://www.animal-welfare-foundation.org/en/blog/8000-animals-stranded-at-sea-eurogroup-for-animals-reports-on-our-latest-investigation

WOAH (World Organisation for Animal Health). Terrestrial Animal Health Code – insbesondere Kapitel 7.5 „Slaughter of animals“. https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/

EuGH. Urteil vom 23. April 2015, C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH / Stadt Kempten. Volltext: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0424

FOUR PAWS (Vier Pfoten). Position paper on live animal transport. 2024. https://media.4-paws.org/f/8/2/9/f829507a457eb86d0b8603d06cc53def22f49c0f/2024-04_position-paper_live-transport-WEB.pdf

Study for the European Parliament: Update on the implementation of Council Regulation (EC) No 1/2005. 2025. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2025/765766/EPRS_STU(2025)765766_EN.pdf

The Marker, Investigativrecherche zu Rinderexporten ins nördliche Afrika, u.a. nach Algerien https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250629_OTS0011/system-ohne-verantwortliche-neue-recherche-zeigt-wie-kaelber-aus-oesterreich-in-nordafrikanischen-schlachthoefen-enden