Auf einen Blick:

- Bewegungsfrei und unversehrt: Zuchtsauen dürfen nicht monatelang im Kastenstand stehen – ihre Ferkel brauchen schmerzfreie Eingriffe und unversehrte Ringelschwänze.

- Artgerechte Umgebung: Schweine brauchen Platz, Einstreu, Wühlmöglichkeiten und Zugang zu Erde – nicht Vollspaltenböden und Beton.

- Futter mit Verantwortung: Kein Gensoja aus Übersee im Trog – und kein unnötiger Antibiotikaeinsatz auf Kosten von Tier und Umwelt.

- Stressfreiere Schlachtung: CO₂-Betäubung verursacht Leiden – Alternativen sind verfügbar, werden aber kaum genutzt.

- Kontrolle statt Wegschauen: Ohne unabhängige, regelmäßige Kontrollen bleibt Tierwohl bloß ein Versprechen.

Unser Labelcheck für Schweinefleisch zeigt was dahinter steckt

Für ein glückliches Schweineleben müssen basale tierwohlverbessernde Maßnahmen umgesetzt sein. Mit unserem Label-Check für Schweinefleisch kann schnell und handlich geprüft werden, wie viel Tierwohl hinter einem Fleischlabel steckt.

Unsere ausgewählten Tierwohlkriterien:

1. Zeit und Platz mit den eigenen Kindern – kein Kastenstand

In der konventionellen Schweinehaltung verbringen Zuchtsauen einen großen Teil ihres Lebens in winzigen, engen Metallkäfigen – sogenannten Kastenständen oder Ferkelschutzkörben. Bei zwei Würfen jährlich werden sie pro Jahr fast sechs Monate durchgehend fixiert, um ihre Ferkel „effizienter“ zu gebären und zu säugen.

Diese Haltung wird oft mit dem Schutz der Ferkel begründet, dient jedoch in erster Linie der Effizienz: mehr Tiere auf weniger Raum in kürzerer Zeit. Die Sauen können sich dabei kaum bewegen, nicht umdrehen und kein natürliches Verhalten zeigen. Nestbau, Bewegung oder der Aufbau einer Bindung zu den Ferkeln sind nicht möglich. Stattdessen liegen sie auf hartem Boden in ihren eigenen Ausscheidungen.

2. Ringelschwanz bleibt – kein Verstümmeln als Symptombekämpfung

In Österreich werden Ringelschwänze von Ferkeln fast flächendeckend amputiert – aus Angst vor sogenanntem Schwanzbeißen, wo sich die Tiere gegenseitig verstümmeln. Doch das Problem ist nicht der Schwanz, sondern das System: Enge, Stress und fehlende Beschäftigung führen dazu, dass Schweine sich gegenseitig verletzen.

Statt die Ursachen zu beheben, wird den Tieren zur Symptombekämpfung ein Stück Körper genommen. Das ist nicht nur tierschutzwidrig, sondern auch Ausdruck eines Systems, das Wirtschaftlichkeit über Tierwohl stellt. Wer das Verstümmeln beenden will, muss die Haltung verbessern. Nur artgerechte Beschäftigung, Platz und Einstreu beugen dem selbst- und fremdverletzenden Stressverhalten der Tiere vor.

3. Nur notwendige und nur schmerzfreie Eingriffe – keine betäubungslose Kastration

Noch immer werden männliche Ferkel in Österreich ohne echte Betäubung kastriert. Einfache Schmerzmittel allein reichen dabei nicht – der Schnitt und das Herausziehen der Hoden verursachen massiven Stress und Schmerzen.

Dabei gäbe es Alternativen: Eine vollständige Narkose oder die sogenannte Immunokastration. Doch aus Kostengründen greifen viele Betriebe weiterhin zur billigsten – und schmerzhaftesten – Methode. Das führt dazu, dass dieser belastende Eingriff weiterhin Jahr für Jahr tausendfach unter teils unzureichenden Bedingungen durchgeführt wird.

4. Luft, Platz und Licht – keine Vollspaltenböden

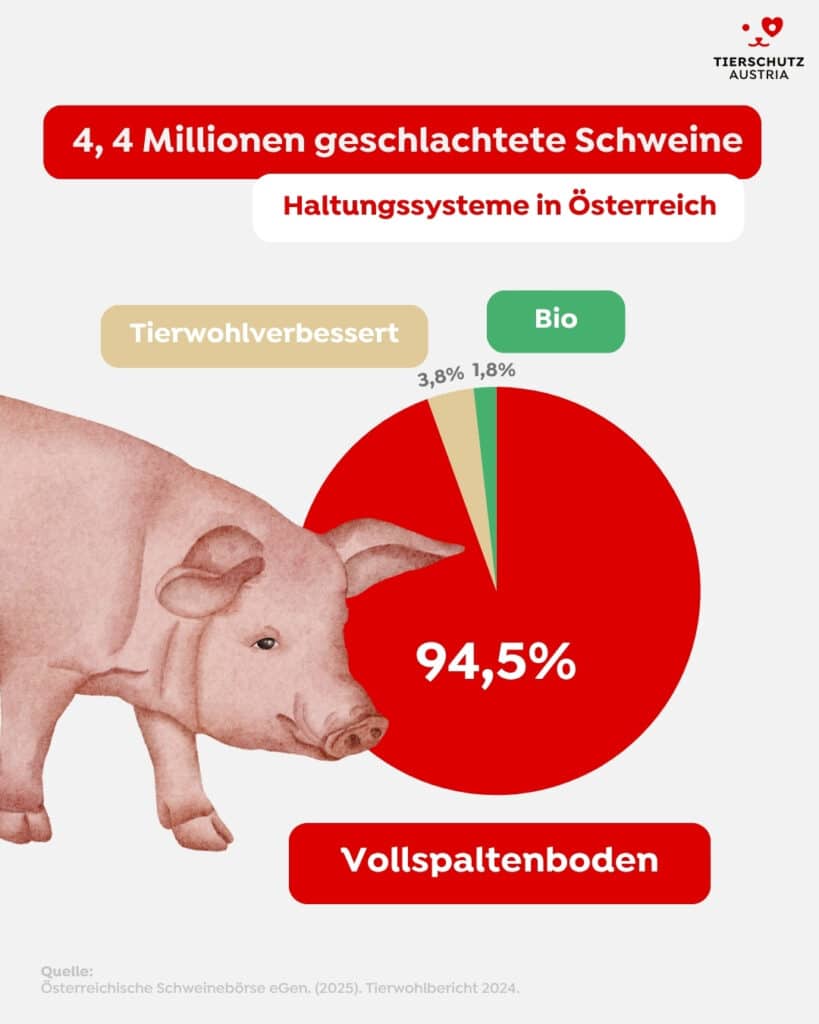

Über 94 % aller Schweine in Österreich leben auf Vollspaltenböden – also auf harten Betonflächen mit Spalten, durch die Kot und Urin abfließen sollen. Diese Haltungsform ignoriert grundlegende Bedürfnisse der Tiere und dient einzig der Profitmaximierung. Für die Tiere bedeutet das: keine Einstreu, keine Ruhe, kein Wühlen – und ständiger Kontakt mit ihren Ausscheidungen.

Vollspaltenböden sind mit Tierschutz unvereinbar. Diese Haltungsform führt zu Gelenkschäden, Hautentzündungen, Verhaltensstörungen und chronischem Stress. Sie gehört abgeschafft – und war bereits Thema zahlreicher Reformversprechen. Gehalten wurden sie nicht.

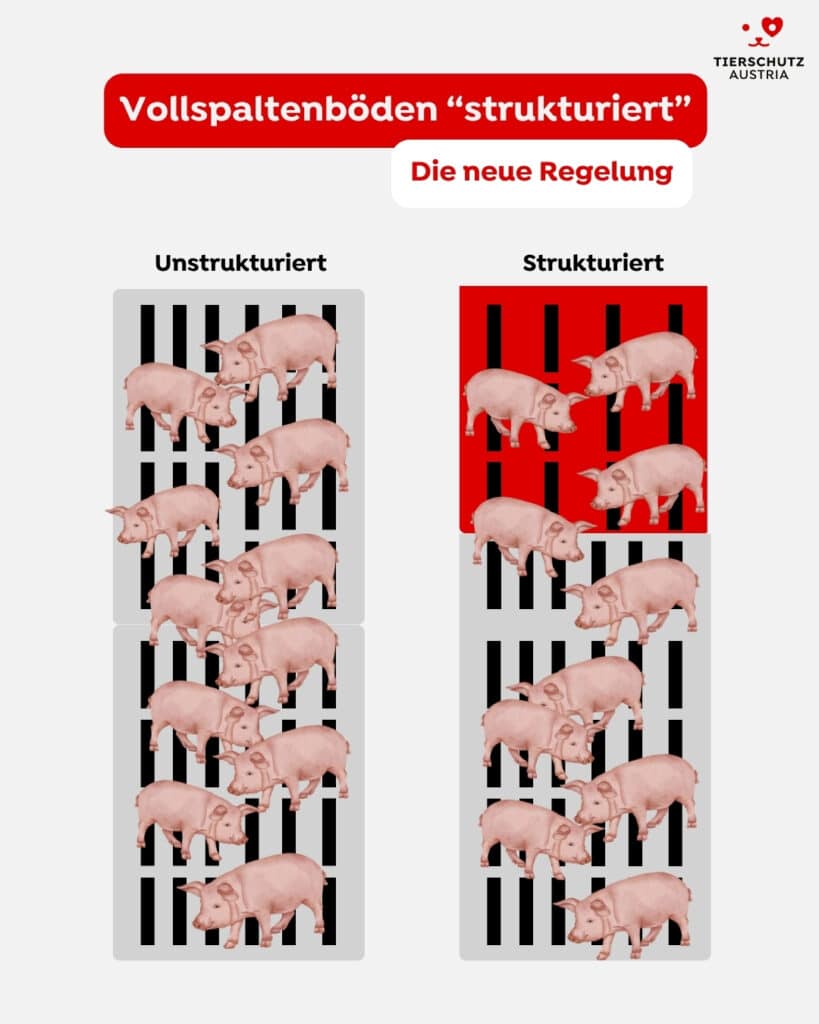

Bei der letzten Tierschutznovelle wurde das längst versprochene Ende der Vollspaltenböden wieder aufgeschoben.

Statt einem echten Verbot müssen Schweine weiter auf planbefestigten Böden, ohne Stroh, leben – eine Mogelpackung auf Kosten der Tiere (lesen Sie HIER mehr).

5. Weidezugang – kein Leben auf Beton

Schweine sind neugierige, intelligente Tiere mit einem ausgeprägten Bedürfnis zu wühlen. In freier Haltung würden sie rund 70 % ihres Tages mit der Nahrungssuche verbringen. Doch Weidehaltung mit Erd- oder Grasboden bleibt in Österreich die absolute Ausnahme.

Selbst in der Biohaltung ist der Außenbereich meist nur eine planbefestigte Fläche ohne Erde und damit ohne natürliche Reize. Dabei brauchen Schweine gerade im Sommer Zugang zu Schlamm – denn sie können nicht schwitzen. Das Wälzen im Matsch kühlt, schützt vor Sonnenbrand und Insektenstichen und wirkt wie eine natürliche Sonnencreme.

6. Futter mit Verantwortung – kein Gen-Soja & kein Regenwald im Trog

Für Tierfutter werden weltweit riesige ökologisch wertvolle Naturflächen zerstört, beispielsweise die Trockenwälder des Gran Chaco oder die nordamerikanischen Grassteppen. Da aufgrund der hohen Tierzahlen Österreich den Futtermittelbedarf nicht auf eigenen Flächen decken kann, importiert Österreich jährlich 500.000 Tonnen Soja und Sojaschort, überwiegend aus Südamerika und Nordamerika.

Der Mythos vom „Regenwald-Tofu“ im Supermarkt hält sich hartnäckig – dabei wird 80 % des weltweit angebauten, meist gentechnisch veränderten Sojas aktuell als Futtermittel verwendet.

Österreichische Hersteller menschlicher Nahrungsmittel, etwa von Tofu, geben hingegen an, ausschließlich gentechnikfreie, regional erzeugte Bio-Sojabohnen zu verarbeiten – mit höherer Qualität und deutlich besserer Klimabilanz als Schweinefleisch.

In Österreich ist auch gentechnisch verändertes Billigsoja als Futtermittel für Schweine erlaubt und landet in ihren Trögen. Zusätzlich kommt ein hoher Medikamenteneinsatz: Trotz verbots, werden in der Schweinemast regelmäßig präventiv Antibiotika gegen die vielen haltungsbedingten Krankheiten der Tiere eingesetzt – mit potenziell gravierenden Folgen für Mensch, Tier und Umwelt.

7. Ein sanfteres Ende – keine grausamen Betäubungsmethoden

Für die meisten Schweine endet das Leben im Schlachthof mit einer CO₂-Betäubung – doch die Methode ist alles andere als „human“. Für die Tiere ist dieser Prozess äußerst qualvoll. Beim Einatmen von Kohlendioxid kommt es zu einem starken Atemreiz. Die Tiere beginnen zu husten, geraten in Panik, ringen nach Luft – und erleben dabei Minuten voller Stress, Angst und Atemnot. Erst nach dieser qualvollen Phase tritt allmählich die Bewusstlosigkeit ein.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien sowie verdeckte Videoaufnahmen zeigen: Die CO₂-Betäubung führt zu erheblichem Leiden – und erfüllt damit nicht die rechtlichen Anforderungen an eine tierschutzgerechte Schlachtung. Trotzdem ist sie in Österreich Standard. Als Alternative gibt es derzeit die Elektrobetäubung, die bei korrekter Anwendung Tierleid vermindert.

8. Effektive Kontrollen – kein Wegschauen bei Tierquälerei

Verbesserung in Tierschutzgesetzen führen zu nichts, wenn diese nicht auch regelmäßig kontrolliert werden. Doch genau daran scheitert es in Österreich. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Rechnungshofes zeigt: Selbst die in Österreich verpflichtende, jährliche Kontrollquote von 2 % aller tierhaltenden Betriebe wird nicht erreicht. Das bedeutet, in Österreich wird nicht einmal geschafft, alle 50 Jahre jeden Betrieb einmal kontrolliert zu haben (lesen Sie HIER mehr zur Aufdeckung durch den Rechnungshof).

Amtstierärztinnen und -Tierärzte sind zudem oft persönlich mit den Landwirt:innen bekannt – unabhängige und objektive Beurteilungen sind so kaum möglich. Zusätzlich wird stetig versucht, Tierschützer:innen, die Missstände aufdecken, zu kriminalisieren.

Fazit:

Wer Tierwohl ernst meint, muss auch ehrlich kennzeichnen. Unser Labelcheck hat bereits gezeigt: Viele Fleischprodukte versprechen Tierwohl, ohne es zu bieten. Deshalb braucht es eine verpflichtende, ehrliche Haltungskennzeichnung.

Bitte hilf uns, weiterzumachen

Mit unserer Pfoten-Politik bringen wir Tierleid auf die politische Agenda – mit fundierten Recherchen, Gesetzesvorschlägen und öffentlichem Druck. Ohne die Hilfe unserer Spender:innen wäre auch unser alltagstauglicher Labelcheck nicht möglich gewesen.

Bitte hilf uns, dranzubleiben:

AGES. (n.d.). Futtermittelqualität. Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Abgerufen am 6. Juli 2025, von https://www.ages.at/tier/futtermittel/futtermittelqualitaet#:~:text=Importe%20nach%20%C3%96sterreich,F%C3%BCnftel%20aller%20Eiwei%C3%9Fquellen%20aus%20Importen.Welfare of pigs on farm – – 2022 – EFSA Journal – Wiley Online Library

Österreichische Schweinebörse eGen. (2025). Tierwohlbericht 2024. Abgerufen am 6. Juli 2025, von https://schweine.at/wp-content/uploads/2025/04/Oesterreichische-Schweineboerse_Tierwohlbericht-2024.pdf

EFSA Panel on Animal Health and Welfare. (2022). Welfare of pigs on farm. EFSA Journal, 20(6), e7421. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7421

EFSA Panel on Animal Health and Welfare. (2020). Welfare of pigs at slaughter. EFSA Journal, 18(6), e6148. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6148

Die EU-Entwaldungsverordnung. Grundlagen und Hintergrundinformationen zu Warenströmen. Wien. 2024