UPDATE: Obwohl schon alles unter Dach und Fach schien, wurde der Schlusstext des Komitees nun doch noch verwässert. Leider sind die anderen Bundesländer damit nicht mehr automatisch in die Pflicht genommen – wir werden daher auch in diesen Fällen eigene Beschwerdeverfahren einleiten!

Auf einen Blick

- Das Komitee der Berner Konvention erklärt die Kärntner Fischotterverordnung für rechtswidrig & hat einen scharfen Eskalationsschritt eingeleitet.

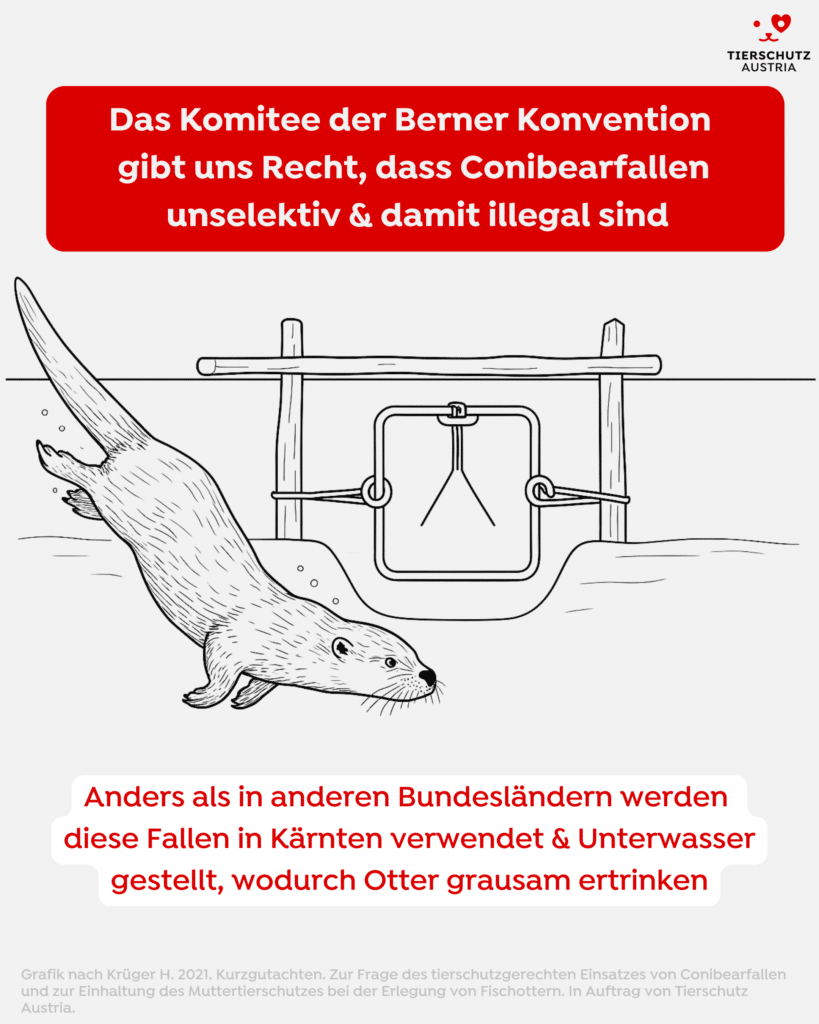

- Kritisiert werden insbesondere verbotene Tötungsmethoden wie Conibearfallen sowie quotenweise Abschüsse ohne Einzelfallprüfung.

- Zwischen 2019 und 2024 wurden in Kärnten mindestens 226 Fischotter getötet, die tatsächliche Zahl liegt deutlich höher.

- Wissenschaftlich ist belegt, dass Fischotter nicht für den Rückgang von Fischbeständen verantwortlich sind.

- Vorzeigearbeit im Burgenland: Prävention und Menschenmanagement ermöglichen eine Koexistenz ohne Otter-Tötungen

Klare Entscheidung aus Straßburg

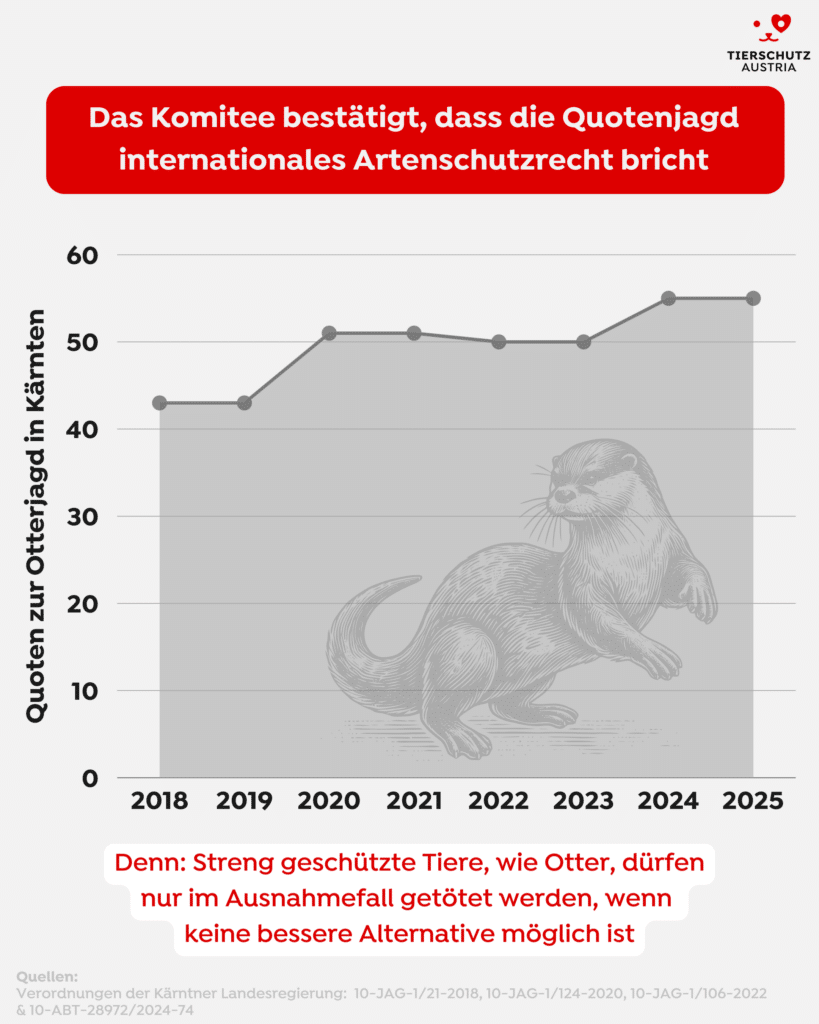

Auf der 45. Tagung des Standing Committee der Berner Artenschutzkonvention stellte das internationale Komitee jetzt eindeutig fest, dass die Kärntner Fischotterverordnung gegen zentrale Vorgaben des internationalen Artenschutzrechts verstößt. Besonders beanstandet wurden pauschale Abschussquoten ohne verpflichtende Einzelfallprüfung sowie der Einsatz nicht selektiver und grausamer Fangmethoden wie Conibearfallen, die nach der Berner Artenschutzkonvention ausdrücklich verboten sind.

Zwischen 2019 und 2024 wurden in Kärnten offiziell 226 streng geschützte Fischotter getötet. Diese Zahl bildet jedoch nur einen Teil der Realität ab. Viele Tiere werden nicht erfasst, etwa weil sie verletzt ins Wasser flüchten oder weil nach dem Abschuss säugender Weibchen deren Jungtiere qualvoll verhungern. Diese Todesfälle werden nicht in die Zahl der offiziell gemeldeten Todesfälle eingerechnet.

Das Komitee untermauert damit, was wir schon lange sagen: Die derzeit praktizierte Otterjagd ist rechtswidrig! Die Kärntner Behörden sind nun von der Berner Konvention dazu aufgefordert, die bestehende Verordnung zurückziehen und ihren Kurs grundlegend zu ändern.

Fischotter als Sündenbock

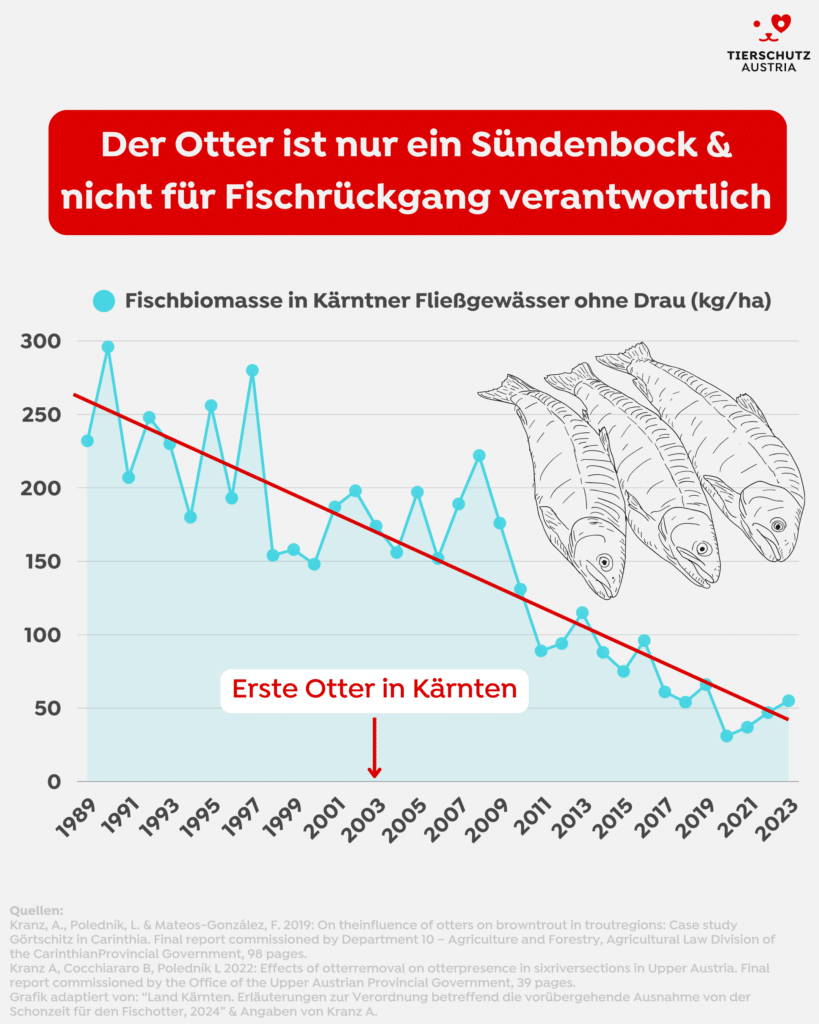

Die zentrale Begründung für die Otterjagd – Fischotter seien für den Rückgang von Fischbeständen verantwortlich – hält einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Das Komitee bestätigte unsere Expertise, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen Fischottervorkommen und Fischrückgang besteht. Besonders aufschlussreich sind dabei sogenannte Entnahmeexperimente, bei denen Fischotter über mehrere Jahre aus bestimmten Gewässern entfernt wurden, um mögliche Effekte auf Fischbestände zu untersuchen.

Der massive Rückgang der Fischbestände in Kärnten begann bereits vor der Rückkehr des Otters. Das sagen nicht nur wir, sondern das Land Kärnten selbst hat dies sowohl dem Komitee der Berner Artenschutzkonvention als auch in seiner Legitimation für die Otterjagd gelistet.

Dabei zeigen diese Daten eindeutig, dass sich die durchschnittliche Fischbiomasse zwischen 1990 und 1999 fast halbierte – zu einem Zeitpunkt, als Fischotter in Kärnten noch ausgerottet waren. Der erste Otter wurde erst wieder 2003 in Kärnten nachgewiesen, frühestens 2005 nahm die natürliche Wiederbesiedelung durch einzelne Tiere aus Slowenien langsam zu.

Das Ergebnis war eindeutig: Das Töten von Fischottern führte in keinem einzigen untersuchten Fall zu einer nachhaltigen Erholung von Fischbeständen. Weder nahmen die Fischbestände zu, noch verbesserte sich deren Fortpflanzung. In einzelnen Fällen stabilisierte sich durch die Anwesenheit von Ottern sogar die Altersstruktur der Fische. Der Grund dafür liegt im natürlichen Jagdverhalten der Otter: Sie erbeuten bevorzugt große, alte oder geschwächte Fische und wirken dadurch regulierend auf das Ökosystem.

Bedrohte Fische und falsche Schuldzuweisungen

Auch beim Rückgang bedrohter Fischarten, wie Huchen und Bachforelle, wird der Fischotter immer wieder als Hauptproblem dargestellt, während menschliche Einflussfaktoren kaum thematisiert werden. Dabei haben Gewässerverbauung, Schadstoffbelastung, Krankheiten, steigende Wassertemperaturen und Fischerei nachweislich entscheidende Einflüsse auf Fischbestände. Dass Beutegreifer wie Otter, Kormoran und Co. zu natürlichen Ökosystemen gehören und über Jahrtausende parallel zu stabilen Fisch-, Krebs-, Muschel- & Insektenpopulationen existierten wird ignoriert.

Ja, Fischotter fressen Fische – und dadurch können z.B. in ungeschützten Fischteichanlagen finanzielle Schäden entstehen. 2025 beliefen sich diese Schäden in Kärnten laut Landesangaben auf rund 130.000 Euro, wovon etwa 94.000 Euro durch Steuergeld entschädigt wurden.

Ähnlich wie beim Wolf werden diese Entschädigungen auch dann ausbezahlt, wenn zuvor keine wirksamen Präventionsmaßnahmen gesetzt wurden. Dadurch entsteht ein falscher Anreiz: Prävention bleibt freiwillig, während schlecht geschützte Anlagen weiterhin Verluste verursachen und die Allgemeinheit dafür aufkommt.

Absurd ist dieser Doppelstandard beim stark gefährdeten Huchen: Der Huchen, auch Donaulachs genannt, wird von Kärnten als dringend „vor dem Otter zu schützende“ Fischart angeführt. Trotzdem dürfen Huchen in Kärnten nach wie vor durch Menschen bejagt werden, anstatt dauerhaft geschützt zu sein. Den Otter stattdessen zum Schuldigen zu erklären, unterstreicht die Fadenscheinigkeit des „Artenschutz“-Arguments und offenbart, wie die Angler:innen-Lobby einen natürlichen Beutegreifer als unliebe Konkurrenz loswerden wollen.

Berner Konvention fordert Ende der Conibearfallen

Kärnten tötet Otter nicht nur durch die Flinte, sondern auch mit sogenannten Conibearfallen. Diese Totschlagfallen töten nicht selektiv und können massives Leid verursachen, etwa durch Ertrinken, Ersticken, Unterkühlung oder schwere innere Verletzungen. In allen anderen österreichischen Bundesländern sowie in Deutschland sind sie deshalb aus gutem Grund verboten.

Unerwarteter Erfolg: Ganz Österreich in der Pflicht!

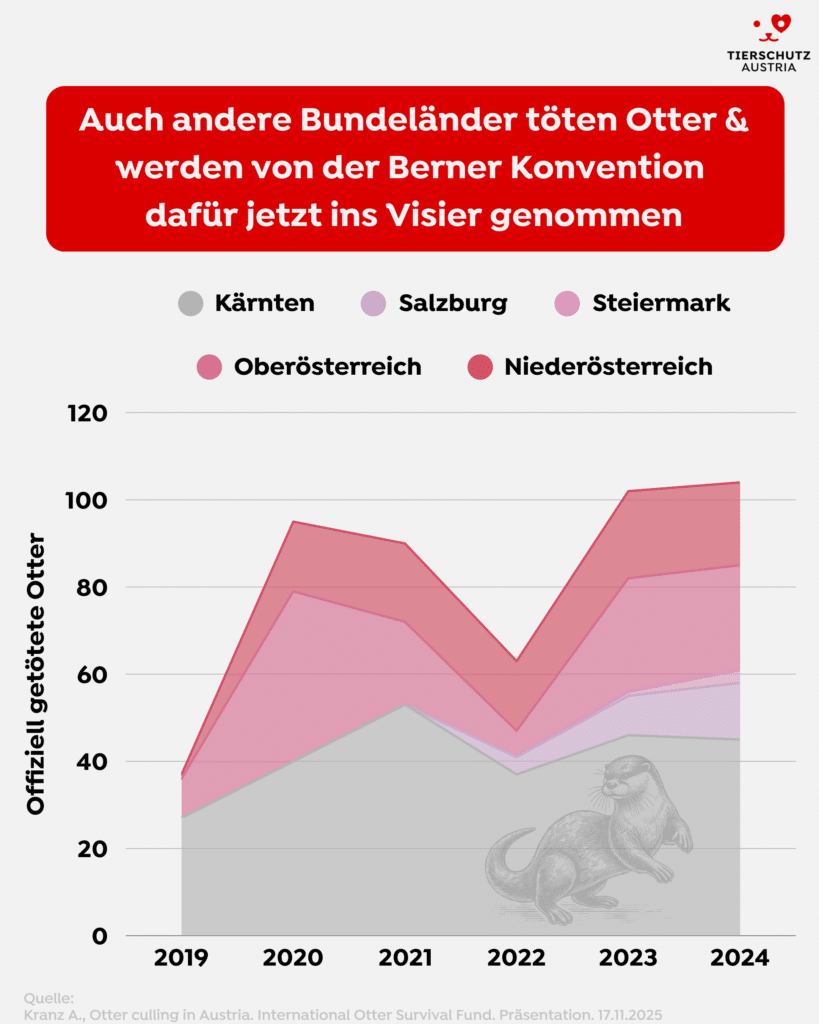

Die Kärntner Fischotterverordnung diente in den letzten Jahren auch anderen Bundesländern als Vorbild. Ähnliche Regelungen existieren mittlerweile in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark. Nach Kärntner Vorbild werden nun auch dort streng geschützte Otter getötet.

In Kärnten werden getötete Fischotter bisher direkt als Trophäe an die Jäger:innen übergeben. Es gibt weder behördliche Untersuchungen noch unabhängige Kontrollen der Kadaver. Bis heute ist damit unbekannt, wie viele trächtige oder säugende Weibchen getötet wurden und wie viele Jungtiere infolgedessen starben oder wie die Otter in den Fallen zu Tode gekommen sind.

Auch zwischen den, im Zuge der FFH-Richtlinie verpflichtenden, offiziell an die EU gemeldeten Zahlen getöteter Otter und den tatsächlichen Zahlen aus Kärnten bestehen massive Widersprüche: Während in 2021 und 2022 nur 3 (!) getötete Otter an die Europäische Kommission gemeldet wurden, zeigen Landesdaten von Kärnten das in dieser Zeit über 90 (!) Otter getötet wurden. Das untergräbt Vertrauen in den Vollzug und die Transparenz der Behörden.

Umso sehr freut es uns, dass die Berner Konvention nun nicht nur das Land Kärnten, sondern die österreichische Bundesregierung verpflichtet hat, auf Basis aller Bundesländer einen umfassenden Bericht vorzulegen. Dieser muss Monitoringdaten, rechtliche Grundlagen, Vollzugspraxis sowie eine Bewertung von Verhältnismäßigkeit und Selektivität aller Bundesländer enthalten.

Wie es weitergeht

Drei Jahre sind seit unserer Beschwerde 2022 an die Berner Konvention und dem riesigen Erfolg letzter Woche vergangen. Die Berner Konvention führt das Verfahren nun als sogenanntes Open File weiter. Das ist eine scharfe Eskalationsstufe des Beschwerdesystems der Berner Konvention und unterstreicht, dass der internationale Artenschutz hier als verletzt angesehen wird.

Der Fall verlässt damit die Ebene einer bloßen „Prüfung“ und wird zu einem formellen internationalen Artenschutzverfahren. Das betroffene Land steht ab diesem Zeitpunkt unter laufender internationaler Beobachtung, bis der Missstand behoben wird, ist verpflichtet, regelmäßig Berichte vorzulegen, Fragen des Komitees zu beantworten und darzulegen, wie es die beanstandete Praxis mit der Berner Konvention in Einklang bringen will. Österreich und Kärnten müssen spätestens bis zum Bureau-Meeting 2026 über konkrete Fortschritte berichten.

Fazit: Es geht auch anders – Prävention statt Abschuss

Während Kärnten Otter tötet, zeigt das Burgenland, dass ein anderer Weg möglich ist. Dort wird auf Prävention gesetzt: ottersichere Zäune, Beratung, Förderungen für naturnahe Teichgestaltung und professionelles Konfliktmanagement ermöglichen Koexistenz ohne Tötungen. Diese Maßnahmen sind langfristig wirksamer, kosteneffizienter und mit dem internationalen Artenschutzrecht vereinbar (lesen Sie HIER mehr über den erfolgreichen burgenländischen Weg).

Unser Erfolg bei der Berner Konvention zeigt: Beharrliche rechtliche Arbeit, wissenschaftliche Evidenz und öffentlicher Druck können viel bewirken. Damit die Otter-Jagd nun auch tatsächlich gestoppt wird, bleiben wir natürlich weiter an dem Fall dran – für den Fischotter und für den internationalen Artenschutz!

Bitte Unterstützen Sie unsere Pfoten-Politik

Dieser Erfolg war nur möglich, weil engagierte Menschen unsere tierschutzpolitische Arbeit unterstützen. Bitte spenden Sie uns, damit wir weiterhin gegen rechtswidrige Abschüsse, grausame Jagdmethoden und politischen Artenschutzabbau vorgehen können.

Council of Europe. Bern Convention. Standing Committee. 45. Tagung. https://www.coe.int/en/web/bern-convention (Zugegriffen Dezember 2025)

Kranz, A., Poledník, L. & Mateos-González, F. 2019: On the influence of otters on brown trout in trout regions: Case study Görtschitz in Carinthia. Final report commissioned by Department 10 – Agriculture and Forestry, Agricultural Law Division of the Carinthian Provincial Government, 98 pages.

Kranz A, Cocchiararo B, Poledník L 2022: Effects of otter removal on otter presence in six river sections in Upper Austria. Final report commissioned by the Office of the Upper Austrian Provincial Government, 39 pages.

Kranz, A. Stellungnahme zur Fischotterjagd in Kärnten und Erwiderung auf den Regierungsbericht 2025. Eingereicht bei der Berner Konvention. (Unveröffentlichtes Fachpapier, November 2025)

Land Kärnten. Erläuterungen zur Verordnung betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für den Fischotter. 2024

Kranz A., Otter culling in Austria. International Otter Survival Fund. Präsentation. 17.11.2025

Krüger H. 2021. Kurzgutachten. Zur Frage des tierschutzgerechten Einsatzes von Conibearfallen und zur Einhaltung des Muttertierschutzes bei der Erlegung von Fischottern. In Auftrag von Tierschutz Austria.